AUTOR

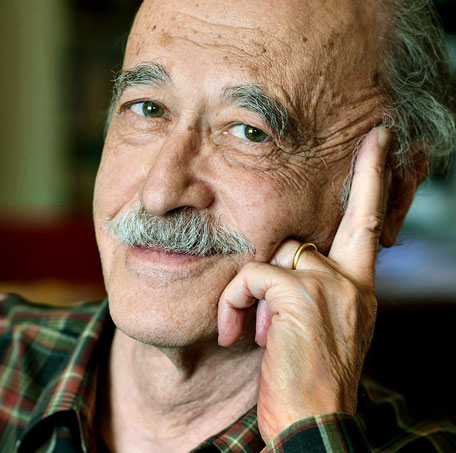

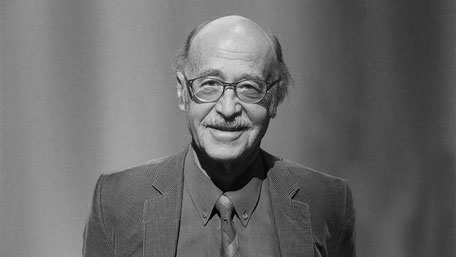

Remo H. Largo

Das Interesse am Menschen war bei Remo H. Largo früh erwacht. Es äusserte sich in der Kindheit auf eine noch unbewusste Weise. Seine bevorzugte Tätigkeit im Schulalter bestand im Lesen von Belletristik unterschiedlichster Kulturkreise. Lebensweisen, mögliche Formen zwischenmenschlicher Beziehungen und unterschiedliche Arten von Persönlichkeiten faszinierten ihn. Die russische Literatur hatte es ihm dabei besonders angetan. Im Alter von 14 Jahren hatte er alles an russischer Literatur zusammengekauft, was in deutscher Übersetzung erhältlich war. Daneben hatte er einen unersättlichen Wissensdurst. So las er die ganze Bibel und den 6-bändigen Brockhaus von A – Z durch, was Eltern, Verwandte und Bekannte reichlich kurios fanden. Nach der Primar- und Sekundarschule besuchte er das naturwissenschaftliche Gymnasium in Winterthur. Von den Naturwissenschaften erhoffte er sich, die Welt und vor allem den Menschen etwas besser verstehen zu können. Noch während der Gymnasialzeit begann er, an einem kleinen Regionalspital als Pfleger zu arbeiten. Das Drama des leidenden Menschen übte eine unglaubliche Faszination auf ihn aus.

Von 1963 – 1970 studierte er an der Universität Zürich Medizin, unterbrochen durch einen Studienaufenthalt an der University of Wisconsin (Madison). Unter allen Studienrichtungen erwartete er vom Medizinstudium am ehesten ein tieferes Verständnis für den Menschen. Im Studium machte Remo H. Largo jedoch eine merkwürdige Erfahrung: Eine immense Vielfalt an Phänomenen körperlicher und psychischer Art breitete sich vor ihm aus. Sein Wissen über den menschlichen Organismus nahm ständig zu und sein Fragenkatalog vergrösserte sich in beängstigender Weise, eine tiefere Einsicht wollte sich jedoch nicht einstellen.

Nach dem Staatsexamen arbeitete er auf der Abteilung für Hämatologie des Universitätsspitals Zürich (Prof. W. Straub). Es gelang ihm, erstmals einen erworbenen Hemmkörper gegen Faktor IX bei einem Patienten mit Autoimmunkrankheit nachzuweisen und einen Test zur Erfassung intravasaler Gerinnung zu entwickeln.

Von 1971 – 1974 absolvierte er seine Fachausbildung in Pädiatrie am Universitäts-Kinderspital Zürich. 1974 trat er in die Abteilung Wachstum und Entwicklung ein. Prof. Andrea Prader wurde sein Lehrmeister, der ihn in die Phänomenologie der kindlichen Entwicklung einführte. Damit begann Remo H. Largo sich mit der vielschichtigen Frage zu beschäftigen, die ihn bis zuletzt nie mehr losgelassen hat: Wie entwickeln sich Kinder? Um sich zusätzliches Grundwissen anzueignen, besuchte er verschiedene Zentren in Europa, die sich mit der kindlichen Entwicklung und deren Störungen beschäftigen, wie das Newcomen Center am Guy‘s Hospital London und das Department of Developmental Neurology an der Universität Groningen.

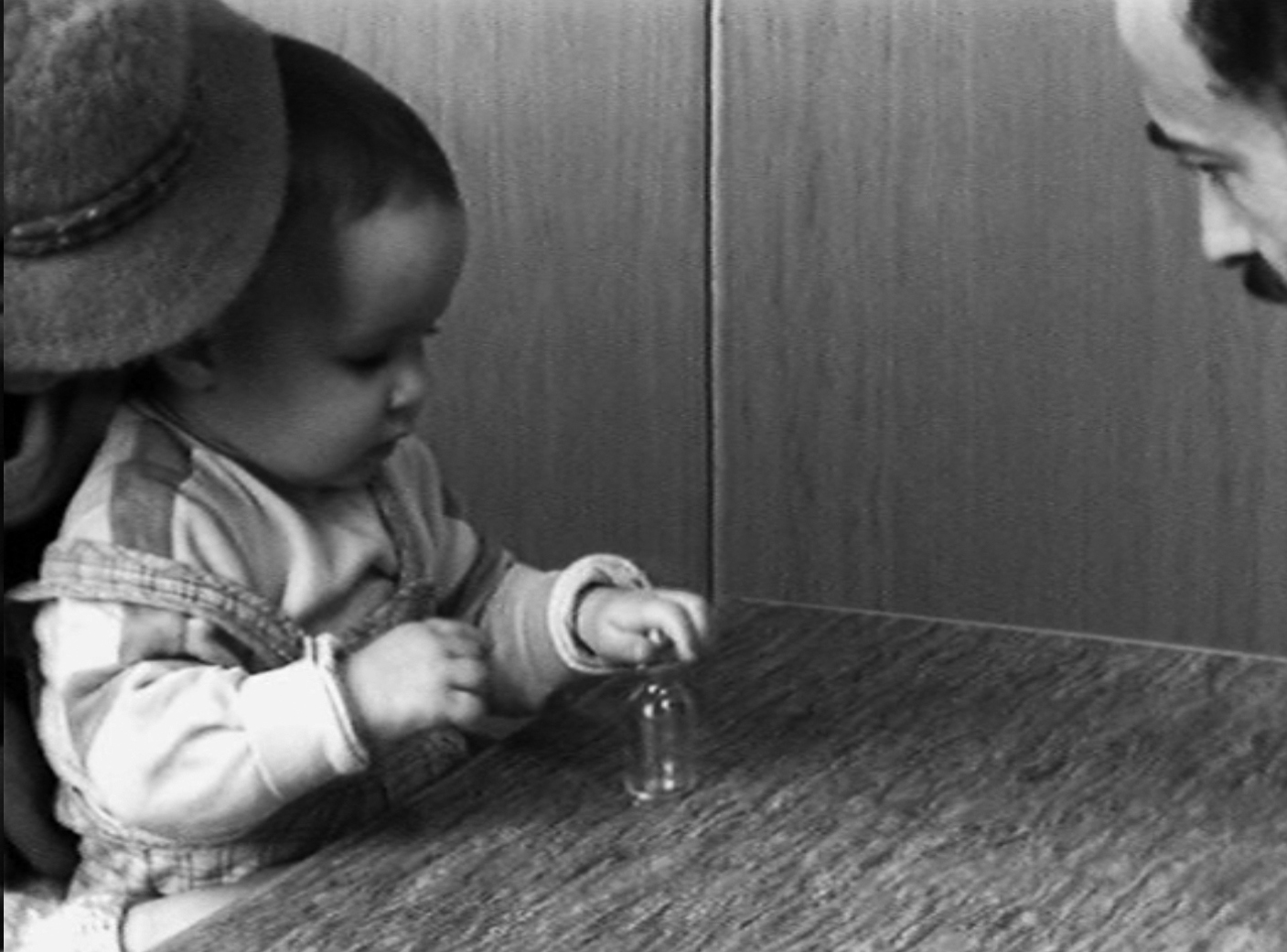

Von 1976 – 1978 arbeitete er als Stipendiat des Schweizerischen Nationalfonds in der Child Development Unit (Prof. H.A. Parmelee) an der University of California in Los Angeles. Die UCLA war ein idealer Ausbildungsort, um sich in verschiedensten Fachbereichen wie Entwicklungspsychologie, Kinderpsychiatrie und Pädagogik weiterzubilden und sich ein möglichst umfassendes Bild über die kindliche Entwicklung zu verschaffen. Wissenschaftlich beschäftigte er sich in diesen zwei Jahren mit der Entwicklung des symbolischen Denkens und der Sprache in den ersten Lebensjahren. Er besuchte verschiedene führende Zentren in den USA (Child Development Unit, Children’s Hospital Boston, Prof. B.T. Brazelton; Child Development Unit, General Hospital Cleveland, Prof. M. Klaus; Department of Psychology, University Berkley, Prof. M. Eichhorn).

Seit seiner Rückkehr 1978 an die Abteilung Wachstum und Entwicklung galt Remo H. Largo's wissenschaftliches Interesse den Zürcher Longitudinalstudien und weiteren Entwicklungsstudien. Die Besonderheit dieser Studien liegt darin, dass die Entwicklung bei mehr als 900 Kinder von der Geburt bis ins Erwachsenenalter dokumentiert wurde. Dabei wurden alle wichtigen Entwicklungsbereiche wie Sprache, Motorik oder Sozialverhalten erfasst. Solche Longitudinalstudien sind extrem zeitaufwendig und kostspielig. Sie stellen aber die einzige Möglichkeit dar, wesentliche Fragen der kindlichen Entwicklung zu beantworten, insbesondere solche über die Kontinuität in der Entwicklung. Wird beispielsweise ein Kind, welches in den ersten Lebensjahren weiter entwickelt ist als andere Kinder, im Schulalter und in der Adoleszenz höhere intellektuelle Leistungen erbringen?

Die gesammelten Daten bildeten die Grundlage für das Studium des Wachstums und der Entwicklung. Es wurden in jedem Entwicklungsbereich die individuellen Verläufe beschrieben um die Vielfalt unter den Kindern (interindividuelle Variabilität, z.B. unterschiedliche Körpergrösse gleichaltriger Kinder) darzustellen. Eine weitere wesentliche Einsicht der Datenanalyse war, dass die Vielfalt unter den Kindern, sondern auch beim einzelnen Kind ausserordentlich gross sein kann. Diese sogenannte intraindividuelle Variabilität drückt sich darin aus, dass ein Kind in den verschiedenen Entwicklungsbereichen wie Motorik und Sprache nicht gleich begabt ist. So gibt es Kinder, die sprachlich weiter entwickelt sind als motorisch, bei anderen Kindern ist es genau umgekehrt. Im Weiteren ging es darum, aus den Einzelverläufen die Gemeinsamkeiten herauszulesen und damit Gesetzmässigkeiten und Umweltfaktoren, welche die kindliche Entwicklung bestimmen, aufzufinden. Wie wirken sich beispielsweise Geburtskomplikationen oder ungünstige familiäre Verhältnisse langfristig auf die Entwicklung der Kinder aus?

Wir können nicht irgendein Leben leben, sondern nur unser eigenes.

In den 1980er Jahren wurden die Erkenntnisse aus den Zürcher Longitudinalstudien in einer entwicklungspädiatrischen Poliklinik für Kinder mit Entwicklungsstörungen und Verhaltensauffälligkeiten klinisch umgesetzt. Heute werden in dieser Poliklinik jedes Jahr etwa 2000 Kinder vom Säuglings- bis ins Jugendalter abgeklärt sowie Eltern und Fachleute wie Lehrer beraten.

Aus seinen klinischen und wissenschaftlichen Erfahrungen entstand in den 1990er Jahren das Fit-Prinzip. In diesem verhaltensbiologischen Modell geht es einerseits um die entwicklungsspezifischen Grundbedürfnisse der Kinder wie Geborgenheit und soziale Anerkennung und andererseits um ihre Kompetenzen wie Motorik, Sozialverhalten oder Sprache. In der Zusammenarbeit mit Eltern und Fachleuten wie Lehrer ging es darum, auf die individuell unterschiedlich ausgeprägten Grundbedürfnisse und Kompetenzen eines Kindes einzugehen und eine möglichst gute Übereinstimmung mit seiner Umwelt zu erreichen, etwa bei den schulischen Anforderungen, die an das Kind gestellt werden. In seinem Buch «Das Passende Leben» hat Remo H. Largo das Fit-Prinzip schliesslich auf alle Lebensalter ausgeweitet.

Seine Herkunft und seine Familie. Die Familie seines Vaters wanderte 1912 von Norditalien nach Schwanden im Kanton Glarus ein. Sein Vater kam 1915 als letztes von 9 Kindern auf die Welt. Da dessen Eltern innerhalb von drei Jahren verstarben, der Vater an der Spanischen Grippe, die Mutter an Tuberkulose, wuchs sein Vater als Vollwaise mit 9 Geschwistern auf. Seine Mutter, Amalia Zweifel, wuchs in einer Familie mit 3 Geschwistern ebenfalls im Glarnerland auf. Auch in ihrer Familie war der familiäre Zusammenhalt gross. In einer Grossfamilie mit vielen Onkeln und Tanten, sowie zahlreichen Cousins und Cousinen aufzuwachsen, hat Remo H. Largo wesentlich geprägt.

1971 heiratete er Silvia Wolfer. In den folgenden Jahren kamen ihre Kinder Eva, Kathrin und Johanna auf die Welt. 1984 trennten sie sich einvernehmlich; die engen familiären Beziehungen blieben jedoch erhalten. Anfänglich lebten die Kinder bei ihrer Mutter, dann bei ihrem Vater. 1985 heiratete er Brigitt Renz. Sie war ihm eine grosse Hilfe bei der Betreuung der Kinder. Sie haben vier Enkelkinder, Jana und Remo, Miguel und Arón. Die Familie hat Remo H. Largo in all den Jahren in seiner Tätigkeit immer bestärkt und seinen Projekten stets Interesse entgegengebracht. Auf ihre Geduld und Unterstützung durfte er auch in schwierigen Zeiten, insbesondere auch wenn seine Gesundheit massiv beeinträchtigt war, immer zählen.

Die grösste Bereicherung in seinem Leben waren für Remo H. Largo als Arzt und Wissenschaftler die Kinder. Sie haben ihn in seiner langjährigen klinischen und wissenschaftlichen Tätigkeit das Staunen über das menschliche Wesen und seine Welt gelehrt. Sie haben ihm geholfen zu verstehen, wie sich die Grundbedürfnisse, Kompetenzen und Vorstellungen ausbilden, die den Menschen ausmachen und wie die Menschen jeden Alters sich unablässig bemühen, ein passendes Leben zu führen. Ganz entscheidend waren dabei auch die Erfahrungen, die er als Vater von drei Töchtern und vier Enkelkindern machen durfte. "Wie wunderbar ist es doch mitzuerleben, wie die Kinder grösser werden und die Welt entdecken." Als Vater war es ihm besonders bewusst geworden, wie überaus wichtig es ist, die Lebensfreude der Kinder, ihr nie nachlassender Drang ihre Begabungen zu entfalten, und ihr unverfälschtes Wesen zu bewahren. Kinder haben ihn gelehrt, was für das ganze Leben gilt: Der Sinn des Lebens besteht darin seine Individualität in Übereinstimmung mit der Umwelt zu leben.

Nachruf – Vom Kind her denken

Der Tod von Remo H. Largo hat uns alle überrascht, erschüttert und sehr traurig gemacht. Das Medienecho war riesig und zeigte auf eindrückliche Weise die Bedeutung seines Werks. Sein Tod ist für uns eine Zäsur, die uns über sein Schaffen und sein Vermächtnis nachdenken lässt: Wird seine Stimme für die Kinder verstummen?

Nein, das wird sie nicht, denn seine Bücherwerden seine Worte weitertragen. Wir Kinderärztinnen und Kinderärzte haben seine Haltung verinnerlicht, setzen sie in unserem Alltag mit Kindern und ihren Familien um und werden seine Ideen weiterentwickeln.

Als Lehrer, Mentor und Freund lehrte Remo Largo uns jeden Tag, wie vielfältig das Menschsein ist, und was wir tun können, damit jeder von uns seine eigene Individualität leben kann. Was zeichnete den Menschen Remo Largo aus?

Er war neugierig und wissensdurstig

Zwischen 1976 und 1978 arbeitete er an der Child Development Unit der University of California in Los Angeles (UCLA) bei Arthur Parmelee. Der bekannte Entwicklungspädiater war ein Pionier der Hirnforschung im Kindesalter. Remo Largo war fasziniert von den damals neuen technischen Möglichkeiten, das kindliche Gehirn sichtbar zu machen. Zwar hatte er sich bereits vorher in Zürich viel Wissen über die kindliche Entwicklung angeeignet, aber Hirnstrommessungen sollten ihm ein gänzlich neues Fenster zum Kind eröffnen. Es kam jedoch alles ganz anders: Methodische und finanzielle Probleme führten nach wenigen Monaten zum Abbruch des Projekts. Stattdessen widmete er sich demjenigen Forschungszweig, den er später in Zürich fortsetzen sollte und der Grundlage seines umfangreichen Werks wurde: der Beobachtung der kindlichen Entwicklung.

Er war offen und interessiert

Er war ein Mensch, der gut zuhören konnte, Ideen und Gedanken aufnahm, sie verarbeitete und weiterentwickelte. So besuchte er die großen amerikanischen Entwicklungszentren und beschäftigte sich vertieft mit entwicklungspsychologischen Themen. An der UCLA widmete er sich fortan einem Projekt über die Spiel und Sprachentwicklung. So untersuchte er zahlreiche Kinder und zeichnete akribisch ihr Spielverhalten in den ersten Lebensjahren nach. Er erkannte, dass Kinder von sich aus neugierig sind und sich im Spiel entwickeln. In dieser Zeit las er intensiv die Schriften des berühmten Schweizer Entwicklungsforschers und Biologen Jean Piaget, die ihn in der Folge sehr prägen sollten. Remo Largo war fasziniert vom Gedanken, dass das Kind seine Entwicklung durch die eigenen Handlungen selbst steuert. Seine Überzeugung wuchs, dass wir Erwachsenen die Entwicklung des Kindes nicht beschleunigen können, sondern einzig dafür sorgen müssen, dass sich das Kind wohl und mit all seinen Eigenschaften und Eigenheiten vom Umfeld akzeptiert fühlt.

Er war liebevoll und warmherzig

Diese Eigenschaften erachtete er für Bezugspersonen im Umgang mit dem Kind als zentral. Oft benutzte er das Wort „Geborgenheit“. Er war überzeugt, dass sich ein Kind nur dann geborgen fühlt, wenn seine Bezugspersonen verfügbar, verlässlich, vertraut und liebevoll sind. Aber auch seinen Freunden, Mitarbeitenden und Eltern seiner Patientinnen und Patienten gab er Geborgenheit. Immer, wenn man ihn traf, fragte er, wie es einem, den Kindern oder anderen Familienmitgliedern geht. Die Frage war nie eine Floskel, sondern das Wohlergehen seines Gegenübers lag ihm wirklich am Herzen. Er hatte immer ein offenes Ohr für die Sorgen und Nöte anderer und hörte achtsam zu.

Er war umsichtig und visionär

Mit neuen Erkenntnissen aus den USA im Gepäck übernahm er 1978 von seinem Mentor Andrea Prader die Verantwortung für die Zürcher Longitudinalstudien, die 1954 initiiert wurden. Er startete eine zweite und sogar eine dritte Studie, baute diese aus und ließ sein umfangreiches Wissen einfließen, das er in Amerika erworben hatte. So untersuchte er z.B. die Entwicklung des Spiels der Kinder, deren Denken und die Sprache, den Schlaf, die Entwicklung der Sauberkeit und viele Aspekte des sozialen Verhaltens. Dieser grosse Wissensfundus war die Grundlage für seine Bücher und das „Fit-Konzept“. Dabei beobachtete er die Kinder, filmte und fotografierte sie. Er hatte ein Auge für besondere Situationen und Momente. Es war großartig, zusammen mit ihm die kindlichen Verhaltensweisen im Video genau zu analysieren und auf diese Weise zu verstehen. Das Video war Remo Largos Stethoskop.

Remo H. Largo (1943 – 2020)

Er war humorvoll und geduldig

Innert Minuten war er mit Kindern in ein Spiel verwickelt, lachte und zog die Kinder in seinen Bann. Auch Studierende und Assistierende waren fasziniert von seiner Art, auf Kinder zuzugehen. Er stach unter den Dozierenden heraus, weil es ihm intuitiv gelang, dem Kind auf Augenhöhe zu begegnen und sich auf seinen individuellen Entwicklungsstand einzustellen. Auch hörte er sich die Geschichten der Familien geduldig an und versuchte, das Umfeld des Kindes zu verstehen. Dabei betrachtete er die Welt immer aus Sicht des Kindes, versuchte, sich in das Kind hineinzuversetzen und „vom Kind her zu denken“, wie er oft sagte. Er fokussierte sich auf die Stärken eines Kindes, akzeptierte die Schwächen oder übersah diese großzügig – nicht nur bei Kindern, sondern auch bei seinen Mitarbeitenden und Freunden. Es gelang ihm, jedem seinen Platz zu geben und ein Team zu formen, das unterschiedliche Menschen vereint.

Er war beharrlich und provokativ

Für viele war seine tiefe Überzeugung, dass die Anforderungen der Gesellschaft an die Eigenschaften des Kindes angepasst werden müssen, pure Provokation. Er eckte mit dieser Forderung besonders in der Bildungsszene an, weil die Schule bis zu einem gewissen Grad von Gleichmacherei geprägt ist. Diese war für Remo Largo, den überzeugten Hüter der kindlichen Vielfalt, ein Graus. Dabei musste er viel Ablehnung ertragen, v. a. vonseiten der Pädagogik. „Schuster bleib bei deinen Leisten“ oder „Als Kinderarzt hat Largo keine Ahnung, was in den Schulzimmern läuft“, waren häufige Kritiken, wenn er wiederholt provokante Thesen einbrachte. Eine große Genugtuung erfuhr er 2006, als er den Bildungspreis der Pädagogischen Hochschule Zürich erhielt und in der Laudatio hören durfte, dass er „als Kinderarzt eigentlich ein geborener Pädagoge ist“.

Er war kommunikativ und konnte begeistern

Wie kein anderer hat er es verstanden, das komplexe Wissen über die Entwicklung von der Geburt bis in das Erwachsenenalter in einer klaren und verständlichen Sprache zu vermitteln; seine Bücher sind ohne Zweifel der Beweis dafür. Wir haben diese Begabung im gemeinsamen Alltag auch gespürt. Wenn man ihm beispielsweise wissenschaftliche Daten präsentierte, dann fragte er jeweils am Schluss: „Und was ist deine Botschaft?“ Er machte keine Forschung im Elfenbeinturm, sondern dachte stets daran, welche Bedeutung die wissenschaftlichen Befunde für den Umgang mit den Kindern und Familien haben könnten. Mit diesem Transfer von Erkenntnissen der Forschung in die Gesellschaft war er seiner Zeit weit voraus, denn erst in den letzten Jahren wird zunehmend ein öffentlicher Dialog über die Wissenschaft gefordert und gepflegt.

Niemand war in den letzten 30 Jahren im deutschsprachigen Raum besser in der Lage, den umfangreichen Wissensfundus über die kindliche Entwicklung in unserer Gesellschaft so tief zu verankern wie Remo Largo. Dabei hat er das Verständnis für die kindliche Entwicklung und deren Vielfalt nachhaltig erweitert und uns allen vor Augen geführt, dass wir uns an das Kind anpassen müssen und nicht das Kind sich an uns. Diese kindorientierte Haltung ist das große Vermächtnis, das Remo Largo uns allen hinterlassen hat. Seine Stimme ist am 11. November 2020 verstummt, aber sein Menschenbild wird in uns weiterleben.

Prof. Dr. med. Oskar Jenni & Prof. Dr. med. Bea Latal

Abteilung Entwicklungspädiatrie, Universitäts-Kinderspital Zürich, Universität Zürich